�����Z�p�m�������́�������������������Ƃ��遛����������������Ђł��B

�@�@�@�@�@�@�����ē�

�P�D�����ē҂Ƃ�

�@���̂Â���H��̐E����ē��������S���ēҁi��Ƃɂ�肻�̌Ăі��͂��낢�날��܂��B�Ⴆ�A�H���A�g���A�ǒ��A�W���A���[�_�[�Ȃǂł��j�������ł́A�H���ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B�H���́A�E��̂��ׂĂ�C����Ă���A�K�v�Ȍ������^�����A�����ɐӔC�������Ă��܂��B

�Q�D�H���̌����

�@���̂Â���ɂ����ẮA���̍H���̗͗ʁi�\�́j�����̊�Ƃ̐��Y�́i����́j�����E����Ƃ����Ă��܂��B�D�G�ȍH���̑��݂́A���̊�Ƃ̔��W���㉟������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B

�@�ŋ߁A��Ƃ̐��Y����ɂ�����u�f�[�^�̋U���v��u�@�߈ᔽ�v�Ȃǂ����ƂȂ��Ă��܂��B����́A��Ƃ̌���͂̐��ނ�\���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�R�D�H���̖���

�@����̊ē҂ɂ́A��̑傫�Ȗ����肪����܂��B�u���i�����邱�Ɓv�Ɓu������Ǘ����邱�Ɓv�ł��B�����Ă��̖������ʂ������߂Ɂu��������ĂĂ������Ɓv���d�v�Ȏd���ɂȂ�܂��B��̓I�Ȏd���̈������Ɏ����܂��B

�@����i�����̏o����e��̎w���Ȃǁj��I��

�A��ƊJ�n�̏�������єc��

�B�E��̏����i���S�A��ƁA�o���f���Ȃǁj

�C�e��̎��������i�����̋Αӂ�w�������Ȃǁj

�D�Z�\�P���iOJT�A�V���i����Ȃǁj

�E�����̐��Y�v��ɑ��鏔����

�F�i���A�R�X�g�A���Y��̖����P���

�G���S�q���Ɋւ���Ǘ�

�H�A�A���A���k�̑Ή�

�I���̑���ЂŒ�߂鎖��

�@���̂悤�ɁA����̏d�v�Ȗ�����S���ē҂̎d���Ƃ��̐ӔC�͏d�����̂�����܂��B

�S�D�E��̖�����

�@�ǂ�ȐE��ł����낢��Ȗ���ۑ肪�R�ς��Ă���͂��ł��B�������ꂪ�ڂɌ����邩�A�����Ȃ������傫�Ȗ��Ƃ������܂��B�������ɂ͎��ɓ_�ɗ��ӂ��܂��B

�i�P�j���P�ɓ������Ă̐S�\��

�@��Ɖ��P�A�ݔ����P�A���C�A�E�g�ύX�Ȃǂ̉��P�́A�����ς��V�������������邱�Ƃł�����A�s����S�z����ύX�ɔ�����҂��o�Ă��邱�Ƃ����m���Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�V���������́A���Ԃ�����������A�V���ȕʂ̕s�������������A���܂��o�������s���邱�Ƃ��N����܂��B�V���������͊���Ă���A���Ȃ킿�K�n���i�ނƌv�悵���ʂ�ɂȂ��Ă���̂ŁA�h���������i���邱�Ƃ��̐S�ł��B�ē҂Ƃ��āA���M�������A�S���Ԃ�Ȃ����Ƃ������ɂȂ���Ƃ����܂��B

�i�Q�j�������菇

�@��ʓI�Ȗ������菇������܂��B

�@���́i���̓��e�̕��́A�w�ʃf�[�^���Ƃ�j

�A���_�i���̍��{�����j�m�ɂ���

�B���P���@�̌����Ɖ��P�č쐬

�C���P�Ă̎��{

�D���{���ʂ̊m�F

�E�W���̉����A���~��

�@

�i�R�j���̔��@

�@�R�r��TS�̎��H

�@����ł́A�悸�R�r�Ɏ��g�݁A���͌������Ă݂邱�Ƃ���E��̉��P�Ɏ��g��ł����̂��悢�Ǝv���܂��B�������邱�Ƃɂ���āA�E��̊����ς��A���ʂȍɕi�����Ȃ��Ȃ�A�E��̕��͋C���傫���ς���Ă��܂��B

�@�Ⴆ�A�E��̕s�v�i�A�s�Ǖi�̐����A�@�B�̐��|�⌟����̐��ڂȂǂ́A���Y������i������̑����ɂȂ�܂��B�����������Ƃ͊ē҂͂悭�킩���Ă���̂ł����A�Ȃ��Ȃ����H�ł��Ă��Ȃ��̂ł��B�@�E��ł͈�ʓI�Ȏ��g�݂Ƃ��ĂTS�������Ă��܂����A���̐E��̏ɉ����ĂR�r�C�T�r�����H���Ă������Ƃ����߂����Ǝv���܂��B

�A�E��̉���

�@�E��̂��낢��ȏ����ēҎ��g�̃m�[�g�ɋL�ڂ��邾���łȂ��A�E��݂̂�ȂɌ��J����悤�ɂ��Ă������Ƃ��]�܂�܂��B�E���������悤�ɂ��邱�ƁA���Ȃ킿�u�����v���邱�Ƃł��B�E��̈�p�ɂ킩��₷�����Čf�����āA�݂�ȂƐE��̏������L���āA�E��̌���̗�������̉��P�ւ̋��͂�悤�ɂ��Ă����˂Ȃ�܂���B

�@�Ⴆ�A�H��̑��̕����⎩���̑�����E��̕s�Ǖi�̐��ڃO���t����P����Ȃǂ́A�S�����߂�͂��ł��B�����A�s�ǒጸ����P�Ȃǂ̐��ʂ��グ���O���[�v�Ȃǂ́A����ȂǂŕA�\���Ȃǃt�H���[�����Ȃ���ΐ����������Ƃ͂����܂���B�悭����Ō�������̂́A����o�������t�̂܂܂ŁA���̌�̐V�����f�ڂ��Ȃ��A�t�H���[��������̌f�����Ȃ��ȂLjꎞ�I�ɏI����Ă���悤�ȃP�[�X���悭�������܂��B���������̉����̓w�͂���������Ă��Ȃ����Ƃ͎c�O�ł��B

�T�D�����̋���P��

�@�H���́A�K�{�̒m���Ƃ��āA��Ђ̏A�ƋK���Ɛl���K��͂悭�������āA�����ɂ������ł���悤�ɂ��Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�i�P�j�@�ߏ���

�@���̂Â���ɊW����@�K��Г��K��ނ͏��炵�Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B��ƕW�����ɂ͖��L�����H���Ă����K�v������܂��B����ɐݔ��@�B�̉^�]���i�A�Z�\���i�A�댯���̎戵���i�A�i���ۏ؋K��ȂNJē҂Ƃ��Ď��Ȃ���Ȃ�Ȃ������͂�������܂��B

�@����ɁA��Ǝ҂̈��S�Ɋւ��鎖���₨�q���܁i���i�i���̈��S�Ȃǁj�Ɋւ���@�߂͌��炵�Ȃ���Ȃ�܂���B

�i�Q�j�H��̕��j

�@�H�꒷�͊�Ƃ̌o�c���j�Ɋ�Â��H�꒷���j�i�А����܂ށj���\������Ă���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�i�����Ƃ��l�ވ琬�Ȃǂł��B����ɁA��i�̉ے����j����{�ɁA�ē҂͕����̈琬�i����P���j��W�J���Ă����܂��B��i�Ƒ��k�������͂���Ȃ���P�N�Ԃ̈琬�v��𗧈Ă��A���H���Ă����܂��B�H�꒷���j�������̐E��łǂ����g�ނ��������Ȃ���Ȃ�܂���B

�i�R�j�����̖��̎���

�@����P�����s���ɂ������āA�����������Ă��閲�̎������x�����邱�Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�܂���B�����Ƃ̖ʒk��ʂ��āA�{�l�̖���T��A���̎��������Ȃ�����g�݂��s�����Ƃł��B����ɁA�{�l�̐��i�A�����A�����Ȃǂ��ώ@���āA����ɖ]�܂��������̖������͂��Ď������邱�Ƃ���Ȃ��Ƃł��B

�i�S�jOJT�i�E����P���j

�@�E��̋���́AOJT�iOn the Job Training�j�ōs���܂����A�N�Ԃ̌l�l�̌v����쐬���A���H���Ă����܂��B�{�l�̊�]�i���j�ƐE��ŕK�v�Ƃ���琬���P���v��ɔ��f���邱�ƂɂȂ�܂��B���ɍ�ƂɕK�v�Ȏ��i�́A�����l�����悤�Ȍv������Ă��܂��B�u�t�ɂ́A�Ǘ��҂�Z�p�҂̋��͂Ď��{���Ă����܂��B

�i�T�j�E��O�P��

�@�E��O�P���iOff the Job Training)�Ƃ��Ă���E��O�ł̌P��������܂��B���Ђ̍H�ꌩ�w�A�ЊO�̍u�K��Q���A�e��̎��i�擾�u�K�A�Z�p�u�K�A�W����w�ȂǕK�v�ɉ����ĎQ�����͎�u�����邱�Ƃł��B���̂悤�ȏꍇ�A�K�����Ȃǒ�o�������ʂ��m�F���邱�Ƃ��������܂���B

�i�U�j����P���v��

�@�ē҂́A�N�Ԃ̌P���v�揑���쐬���Ȃ���Ȃ�܂���B�l�ʂ̌v��Ƃ��̎��т��܂Ƃ߂܂��B�ڍׂ͕����̋���P���̍��ŏڂ����q�ׂĂ���܂��̂ŎQ�Ƃ��Ă��������B

�U�D�����̌P���v��

�i�P�j���������

�@��Ǝ҂ɑ�\����錻��œ����l�������ē҂���Ă闝�R�͉��ł��傤���H���̈�͌���̂��̂Â���̔\�́A���Ȃ킿�u����́v�����߂邱�ƁA������́A��Ǝ҈�l��l�̖����������邱�ƁA�悭������u���Ȏ����v���x�����Ă������Ƃɂ���܂��B

(�Q)�����̈琬�͊ē҂̑傫�Ȏd��

�@����̂��̂Â���̗͂����ǂ͐l�i��Ǝҁj�ł��B���́A���낢��ȍ�Ƃ����Ȃ���u�}���`�Z�\�ҁv�i���\�H�Ƃ������Ƃ�����܂��j�̎���ł��B�E��̂��ׂĂ̍�Ǝ҂ɂ��낢��ȋ���P�������{���邱�Ƃ́A�ǂ�Ȋ�Ƃł��s���Ă��܂��B���p�I�ȋZ�\�擾�̂ق��ɁA�E��̎d���ɕK�v�ȍ��Ǝ��i�A�e��c�̂̔F�肷�鎑�i�A��Ƃ̒�߂鎑�i�Ȃǂ̎��i�擾�ɒ���ł���悤�Ȏx���v�����邱�Ƃł��B

�@����P���v��ɂ́A�ڕW��������K���K�v�ł����A���ۂɂ͌v��ʂ���s����Ă��Ȃ��P�[�X���h�r�n�X�O�O�P�̔F�ؐR���Ŏw�E����Ă��܂��B�E��œ����l�����̎��Ȏ����̂��߂ɂ��A�ē҂͂�����x�����Ă������Ƃ��d�v�Ȏd���̈�ł��B

�i�R�j�����̗͗ʂ�]������

�@QMS�i�h�r�n�@�X�O�O�P�j�ɗv�������l�I�����ɂ��āA�����̗͗ʂ�]�����āA�Ɩ��̐��s�ɕK�v�Ȕ\�͂�t�^���A����P�������{���A�����]�����A�L�^����Ƃ����K�肪����܂��B�����̕]����@�́A�������Ɛ��m�������߂���̂ŁA�e��Ƃ͕]�����]����@���߂Ă��܂��B

�@���̂悤�ȕ]��������m�o�Ȃ��ꍇ�́A��������Ƃ����Г��K���݂��Ȃ���Ȃ�܂���B

�i�S�j�����̕]���ƍ���@

�@��Ǝ҂̐����Ǝd���ɑ���v���x�𑪒肷�邽�߂ɁA�����̋Z�\�]���͌������܂���B�]�����@��]����͊�ƑS�̂̕����Ԃ̃o�����X���������āA�S�����镔���i��A�l�����j�Ō��߂�K�v������܂��B

�@��Ǝ҂̐����Ǝd���ɑ���v���x�𑪒肷�邽�߂ɁA�����̋Z�\�]���͌������܂���B�]�����@��]����͊�ƑS�̂̕����Ԃ̃o�����X���������āA�S�����镔���i��A�l�����j�Ō��߂�K�v������܂��B

�@���̕\�́A�ē҂ɂ��E��̍�Ǝ҂̕]���_���\�̎���ł��B�_���̍���ɓ������ẮA���̍����ƂȂ�̂́A�����̍�Ɠ���̋L�^�ɂȂ�܂��B����ɓ�������A�d���̕]���f�[�^����ѓ����L�^���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���

![�����̕]���̗�](satei.jpg) �����̍����̗� �����̍����̗� |

�i�T�j�d���̗v�����x���̔c��

�@�ē҂͐E��̎d���i��ƁA����A�^�]�A�Ď��Ȃǁj�̓��e�Ƃ��̗v������郌�x�����A����ɕK�v�Ȏ��i�Ȃǂ�c�����邱�Ƃ��K�v�ł��B�Ⴆ�A���̂悤�ȍ��ڂ��������܂��B

�@�����Ƃɂ��āA

�@�@�E��ƋZ�\�̃��x���i�㋉�A�����A�����A�V�C�j

�@�@�E��Ƃ̐��s�ɕK�v�Ƃ��鎑�i

�@�@�@�i���Ǝ��i�A�Г����i�A���Ԃ̔F�莑�i�j

�@�@�E�Г��{���擾���ׂ��Z�\

�@�@�@���\�H�Ƃ��Ă̂��ꂼ��̋Z�\���x��

�@�@�E�Ǘ��\��

�@�@�@�i���[�_�[�A�ǒ��A�W���A�H���ɗv�������\�́j

�@�@�E���̑���ƂƂ��ċ��߂�\��

�i�U�j�����Ƃ̖ʒk

�U�D�����̋���P���̎��{

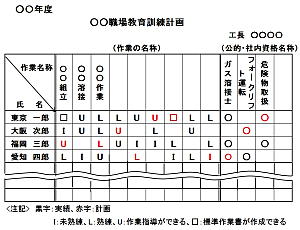

�i�P�j�P���v��̗���

�@�����̌P���v��́A�ǂ̊�Ƃ��쐬���Ď��s���Ă��܂��B�P���v��́A���ꂼ��̊�Ƃ̒�߂�����ɂ��������Čv�悵�A���{���Ă����˂Ȃ�܂���B

�@���ɂ��̈��������܂��B

|

<����>�@I �F�w���Ȃ����Ƃ��ł���i���n����Ǝ�)

�@�@�@�@ �@L�F�W�����ԓ��ō�Ƃ�����ł���i�n����Ǝҁj

�@�@�@�@ �@U�F���̍�Ǝ҂̎w�����ł���i���[�_�[�N���X�j

�@�@�@�@�@���F�W����Ə����쐬�ł���i�ēҕ⍲�N���X�j

�@�@ �@ �@�@�@�ԋL���F�{�N�x�̌P���v��

�@�l�ʋ���P���̌v��́A��ƎҌl�̓K���⏫���̖ڕW�ȂǂƂ��̊�Ƃ̕��j�܂��āA�l���Ƃɒ������I���_�ɗ����Čv��𗧈Ă��܂��A��̓I�ɂ́A�N�x���Ƃɋ�̓I�P���v��𗧂Ă܂��B

�i�Q�j�P���v��̎��{

�@�ē҂́A�P���v��Ɋ�Â��A�u�P���v����{�����\�v����Ǝҕʂɍ쐬���܂��B��ʓI��OJT�Ŋē҂��s�Ȃ��܂����A��Ƃ̓��e�ɂ���Ă͑��̎w�����ł���҂ɔC���邱�Ƃ��s�Ȃ��Ă��܂��B����ɁA�Z�p�҂⑼�����̐��X�^�b�t�ȂǂɌP���̈ꕔ�i�Ⴆ���w�j���ϑ����邱�Ƃ��v��ɐD�荞�ނ悤�ɂ��܂��B

�@�P�������\�́A�l���ɋ�̓I�ȓ��e�Ɠ������L�ڂ��܂����A�K���g�`���[�g�i�Ǘ��Z�p�̍����Q�Ɓj�ŁA�v��Ǝ��т��L�ڂ���悤�ɂ���Ε�����₷���Ȃ�܂��B

�i�R�jOJT

�@�Z�\�P����OJT�iOn the Job Training�j�ōs���̂���{�ł����A���{����P���̓��e�ɂ��A�Z�p�҂�Ǘ��҂̎x���邱�Ƃ��l���܂��B�P�����s���ɂ́A���̂悤�Ȋ������������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@�E��ƂɕK�v�ȍ�Ɨv���\

�@�@��Ƃ̕i����A�K�v�Ȓm���A���߂�Z�\�A�K�n�ɗv����@�@�����A�Z�\�����N�Ȃǁj

�@�E��ƃ}�j���A��

�@�EQC�H���\�i�i���ۏɊւ�����̉j

�@�E�g�p����ޗ��A�ݔ��A����A�H��Ȃǂ̊����

�@�E���̑���ƂɊւ���W������

�i�S�j��Ǝw���̂���

�@��Ǝ҂ɍ�Ƃ��w������ꍇ�A��Ǝw�}���i��ƕW�����Ȃǁj��p���čs�Ȃ����Ƃ������ł��B����͍�ƎҒB�ɓ����w�����s�Ȃ����Ƃł����āA��Ǝ҂ɂ���Ďw�������Ƃ̕��@�Ȃǂ�����Ă��ẮA��Ǝ҂͍������܂��B��Ǝ҂̊�p���Ȃnj��d���邱�Ƃ͕K�v�ɂȂ�܂����A�W����Ƃ̓��e�ƈقȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��B

�@��Ǝ҂Ɏd������������@�ɂ��ẮA���낢��ȎQ�l���Ȃǂ�����܂����A��ʓI�Ȋ�{�͒m���Ă����������̂ł��B

�@���i�K�F��Ƃ̓��e���������

�@�@�@�@�@�@�@�@��Ƃ̖ړI��d�v���A�댯���Ȃǐ�������B

�@���i�K�F��Ƃ��������Č�����

�@�@�@�@�@�@�@�@��Ƃ̎菇�ƍ�Ƃ̋}���Ȃǂ���Č�����B

�@��O�i�K�F��Ǝ҂ɍ�Ƃ���点��

�@�@�@�@�@�@�@�@��Ƃ�������Ɗo���Ă��邩��点�Ă݂�B

�@��l�i�K�F��Ƃ̏o���f�����݂�

�@�@�@�@�@�@�@�@��Ɠ����i���ȂǕs��_�ȂNj�����B

�@��ܒi�K�F��Ə��Ď@����

�@�@�@�@�@�@�@�@������������X��Ƃ̗l�q���Ď@����

�i�T�j�Z�\�P���̕]��

�@�@��Ǝ҂̌P�����I���������I�ɋZ�\�P���̕]�����s���܂��B�P���̕]���͕K���L�^�ۑ����āA���̍�Ǝ҂̌o���Ƃ��ĎГ������ɂ��ď㒷�ɕ���悤�ɂ��܂��B�܂��A���Ǝ��i�̎擾�A�Г��̋Z�\����Ȃǂ̎𑣂��A��w�̋Z�\�A�b�v��}���Ă������Ƃ���ł��B�Ȃ��A�]�����ʂ����n��ɔ�r���āA�����̐�����c�����A����Ɏ��̌v���w���ɔ��f���Ă����悤�ɂ��܂��B

�i�U�j�P�����ʂ̋L�^

�@OJT�Ȃǂ̌P���̌��ʁA�ē҂̒�߂����x���ɒB������i�Ƃ���B���̌��ʂ͐��m�ɋL�^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���i���x���ɒB���Ȃ������ꍇ�A���̌����͂��āA���N�x�̌v��ɔ��f����B��Ǝ҂̋Z�\�����シ��A�l�����ɂ�����u���C�v�̎����ɂ��Ȃ邵�A�����́u�����v�Ȃǂɔ��f����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�w�͂���Ε����v�悤�ɁA��Ƃ͐ϋɓI�Ɏ�g�ނ��Ƃł��B

�i�V�j�����̖��̎����@

�@�����̎��������������邱�Ƃ��ē҂̎d���̈�ł��B���̎��Ă��Ђ�E��ɂ��邱�Ƃ��o�c�҂�ē��̖����ł���ƍl���Ă��܂��B�����̖������������邽�߂ɁA�ē҂͉������ׂ������l���Ă����ׂ��ł��B�u���̎��Ă�E��v�͊ēҎ��g�������ł��B�����ƂƂ��ɂ��̖��������čs�����Ă������g�݂����҂���Ă��܂��B

�@�����̎��������������邱�Ƃ��ē҂̎d���̈�ł��B���̎��Ă��Ђ�E��ɂ��邱�Ƃ��o�c�҂�ē��̖����ł���ƍl���Ă��܂��B�����̖������������邽�߂ɁA�ē҂͉������ׂ������l���Ă����ׂ��ł��B�u���̎��Ă�E��v�͊ēҎ��g�������ł��B�����ƂƂ��ɂ��̖��������čs�����Ă������g�݂����҂���Ă��܂��B

�i�W�j������͑҂���

�@�C�O�Ŏd�������Đ悸���������Ƃ́A�u�҂v�S�ł��B�C�O�H��ł́A���n�̋Z�p�҂�ēҖ��͍�Ǝ҂ɋ����邱�Ƃ��d���ɂȂ�܂��B�������A�Ȃ��Ȃ��������Z�p��Z�\�����s�ł��܂���B�����Ă��鎞�ԁi�����j�ɏł�Ȃ���A������o�����Ƃ�����܂��B���̕�����������ł��B

�@�Ⴆ�A��ƃ}�j���A�����쐬���鎞�A�����ō쐬�������������ł��邩��ł��B���n�̋Z�p�҂͓��R���n�i���o���j�ł�����A���Ԃ�v���邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ŏ���o���ẮA���n�̐l�����̂��߂ɂȂ�܂���B�����Ɖ䖝���邱�Ƃł��B���̋C�������Ȃ��ƋZ�p�w���͂��܂������܂���B�ł炸�A���肪��������i�o����悤�ɂȂ�j�̂�҂Ƃ������Ƃ��������{�ł��邱�Ƃ��w�т܂����B